Interventions, réflexions et marionnettes en action !

Patrimoine bombardé : le théâtre de marionnettes de Kharkiv à l’épreuve de la guerre

12 octobre, 15h, Musées Gadagne

Avec Oxana Dmitriéva, directrice du Théâtre de marionnettes de Kharkiv

Modération : Clément Peretjatko

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Théâtre de marionnettes de Kharkiv, l’un des plus emblématiques du pays, est confronté à une menace permanente : les bombardements qui mettent en péril ses artistes et ses précieuses collections, notamment des pièces historiques liées au Vertep, tradition populaire du théâtre de marionnettes ukrainien.

Cette discussion propose de revenir sur la place unique de ce théâtre dans le paysage culturel ukrainien et sur les efforts engagés pour préserver ses œuvres, son répertoire et son rôle de transmission, malgré le contexte dramatique.

Oxana Dmitriéva, directrice du théâtre et figure majeure du théâtre de marionnettes en Ukraine, témoignera de la résistance de son équipe et de son engagement pour la sauvegarde de ce patrimoine menacé.

Dans le cadre du festival Sens Interdit, en partenariat avec le Théâtre Le Ciel, l’association Lyon-Ukraine et la cie La Rose des Vents.

En écho au spectacle Giraffe Mons, du Théâtre de marionnettes de Kahrkiv, programmé du 16 au 18 octobre au théâtre le Ciel, dans le cadre du festival Sens interdits.

À la croisée de la tradition, de l’imaginaire et de la création contemporaine

13 juillet 2025, Anubhav #10, Inde

Dans cette vidéo, enregistrée à l’invitation de l’UNIMA Puppeteers Trust - India, je retrace les grandes lignes de mon parcours artistique. Un parcours de plus de vingt ans, marqué dans l’espace et dans le temps, qui a profondément nourri ma pédagogie. J’y parle de la place des écritures dans mon travail, du rôle fondamental de la main, de la sculpture comme exercice d’attention, de l’imaginaire comme manière de regarder le monde, et de la marionnette comme espace de projection plus que d’explication.

J’évoque aussi ma manière d’enseigner : non pas transmettre des réponses toutes faites, mais proposer des fragments, des tensions, des invitations à chercher. Pour moi, la marionnette n’illustre pas — elle interroge, elle respire, elle ouvre.

Cette vidéo prépare les masterclass que je donnerai en septembre 2025 en Inde.

⬇️⬇️⬇️ visionner en anglais

Défier les frontières : marionnette contemporaine et héritage culturel

23 mai 2025, Symposium de Chuncheon

À l’occasion du symposium international de Chuncheon, j’ai présenté un parcours de plus de vingt ans dans le théâtre de marionnettes, marqué par l’exploration des formes traditionnelles, l’écriture contemporaine et un engagement artistique dans des contextes fragiles, souvent traversés par la guerre, l’exil ou la reconstruction.

Formé à l’ESNAM, je développe un théâtre en tension, où se croisent le sacré et le profane, la mémoire et la fiction, l’artisanat du geste et la portée politique de la parole. Ce travail, mené dans plus de vingt pays, m’a permis de constater la puissance singulière de la marionnette : un art capable de franchir les frontières linguistiques, culturelles et temporelles, et de donner forme à ce qui ne peut être dit autrement.

Mon intervention s’est structurée autour de cinq axes : la réactivation des formes traditionnelles ; le déplacement des frontières entre texte et matière, notamment à travers Ivšić et Miró ; la création de récits sensibles dans les zones de conflit ; l’exemple de Maïdan Inferno, où le Vertep ukrainien devient un théâtre d’insurrection ; et enfin, la marionnette comme outil critique dans les Balkans, entre satire populaire et poésie politique.

Je défends une marionnette sans frontières, à la fois ancrée dans les héritages et tournée vers les enjeux contemporains. Une marionnette qui interroge, qui doute, qui ouvre des brèches — esthétiques, sensibles, collectives. Un art fragile et résistant, qui ne prétend pas tout dire, mais invite à écouter autrement.

Entre mémoires et avenirs : patrimoines vivants et récits européens

6 mai 2025, Université Jean Moulin Lyon 3

Dans le cadre du Mois de l’Europe de la Métropole de Lyon, j’ai eu le plaisir d’inviter Ihor Poshyvailo, directeur du Musée National et Mémorial de Maïdan à Kyiv, à intervenir lors cette la table ronde que j’ai coorganisée et coanimée au nom de Lyon-Ukraine avec le KoToPo.

À travers son intervention en direct depuis Kyiv, Ihor Poshyvailo a partagé une analyse lucide et poignante de la destruction systématique du patrimoine culturel ukrainien depuis l’invasion russe : plus de 1 400 sites patrimoniaux détruits ou endommagés, des musées, bibliothèques et lieux de mémoire ciblés, des professionnels de la culture contraints à l’exil.

Mais son témoignage a surtout mis en lumière le rôle décisif de la société civile dans la défense du patrimoine en temps de guerre. Grâce aux initiatives HERI (Heritage Emergency Rescue Initiative) et ACURE, Ihor et ses partenaires ont su mobiliser des réseaux indépendants, des expert·e·s, des bénévoles, et créer une réponse structurée : documentation, évacuation, protection, formation, plaidoyer. Cette mobilisation citoyenne, soutenue par des partenariats internationaux, est devenue un modèle d’action face à la violence.

À ses côtés, deux autres intervenants ont témoigné d’engagements artistiques et sociétales inscrits dans la mémoire européenne :

– Alice Hénaff, directrice de Plattform, a présenté un projet trinational de création chorégraphique et lumineuse autour de la mémoire des résistances dans trois villes européennes (Lyon, Chemnitz, Timișoara) ;

– Oliver Spatz, fondateur du Kulturzug, a fait le récit d'une ligne de train culturelle entre Berlin et Wrocław devient un espace de dialogue entre des peuples unis par une histoire complexe.

La modération était assurée par Betty Ruby (KoToPo) et moi-même, avec l’interprétation d’Enrico Lecca (Université Lyon 3).

Cette soirée a montré combien les patrimoines vivants – en tant que récits, lieux, gestes et résistances – forment une trame essentielle dans la reconstruction d’un imaginaire commun européen. Et combien leur défense ne peut reposer uniquement sur les institutions, mais bien sur l’engagement des sociétés civiles, là où les crises se vivent au plus près.

La marionnette dans l’éducation artistique

26 mars 2025, Congrès ASSITEJ, Marseille

Dans le cadre du rassemblement international Bright Generations – Générations Lumineuses, organisé à Marseille, j’ai coorganisé avec Cariad Astle, vice-présidente de l'UNIMA, une session de réflexion collective entre ASSITEJ, UNIMA et IDEA. Cette rencontre s’est tenue à la Friche la Belle de Mai et a réuni des artistes, éducateurs et responsables culturels autour de la place de la marionnette dans les contextes de guerre, de déplacement et de reconstruction.

Lors de mon intervention, j’ai proposé une réponse à la question suivante : « De quelles manières la marionnette peut-elle être une voix pour des futurs lumineux, décolonisés et fondés sur le désapprentissage ? »

J’y ai partagé une série de récits et d’expériences menées en Ukraine, au Kosovo et dans plusieurs pays d’Afrique, autour de la manière dont la marionnette peut devenir un outil d’émancipation et de réparation, en particulier auprès des jeunes publics affectés par les violences et les ruptures.

J’ai évoqué la puissance de la marionnette à incarner des récits invisibilisés, à faire surgir des formes de savoirs oubliés ou marginalisés, et à créer des espaces de désapprentissage – c’est-à-dire de remise en question des normes dominantes. Accessible, mobile, profondément hybride, la marionnette devient alors un art de la résistance : elle permet de réactiver les mémoires populaires, de transformer les silences en paroles, les traumatismes en gestes créateurs.

À travers cette prise de parole, j’ai souhaité défendre la marionnette non seulement comme une pratique artistique, mais comme une posture politique et poétique, capable d’ouvrir des futurs lumineux, fondés sur la circulation, l’écoute et le partage.

Le rôle de l’UNIMA dans la structuration du paysage culturel français

18 mars 2025, Théâtre de Bourg-En-Bresse

À l’occasion d’une rencontre régionale en Auvergne-Rhône-Alpes consacrée à la présentation d’une étude du Ministère de la Culture sur le secteur des arts de la marionnette en Région, j’ai été invité à présenter, aux travers d’exemples concrets, le rôle de l’UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) dans la structuration et le développement de la discipline, en France comme à l’international. Fondée en 1929 et partenaire officiel de l’UNESCO, l’UNIMA est aujourd’hui présente dans plus de 80 pays, THEMAA est le centre national français.

Visibilité internationale et plaidoyer culturel

L’UNIMA prend une part active aux grands chantiers de la politique culturelle mondiale, en particulier dans le cadre de son partenariat avec l’UNESCO. J’ai ainsi évoqué l’implication de notre organisation dans les préparatifs de Mondiacult 2025, où les discussions porteront notamment sur l’intégration de la culture comme objectif à part entière de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. L’UNIMA y défend avec force la reconnaissance du rôle des artistes dans les politiques culturelles, en insistant tout particulièrement sur la situation des artistes réfugiés.

Structuration en Auvergne-Rhône-Alpes et reconnaissance des esthétiques marionnettiques

En région, l’UNIMA agit comme facilitatrice de dialogue entre artistes, institutions et structures. J’ai cité le cas emblématique de la compagnie ivoirienne Ivoire Marionnette, récemment en résidence à Villeurbanne en tant que compagnie d’art de la rue, alors qu'elle est considérée sur l’ensemble du continent africain comme une compagnie majeure de marionnettes. Cette différence de reconnaissance interroge la capacité des cadres institutionnels français à intégrer la diversité des traditions marionnettiques.

L’UNIMA soutient également des coopérations internationales structurantes, comme le partenariat entre le Théâtre de Marionnettes de Kharkiv (Ukraine) et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, que j’ai accompagné dès son origine lors de la journée mondiale de la marionnette 2023. Cet accompagnement a permis la diffusion, en dehors du cadre de l’UNIMA, de spectacles ukrainiens en pleine guerre, auquel vont s’associer des partenaires régionaux comme la Scène nationale de Bourg-En-Bresse, le théâtre Le Ciel et le Festival Sens Interdit à Lyon, avec le soutien de l’ONDA.

Mobilité internationale et soutien aux artistes réfugiés

L’UNIMA œuvre aussi pour une meilleure circulation des artistes et des œuvres, en lien avec la Convention UNESCO de 2005 sur la diversité culturelle. Face aux refus de visas qui freinent les échanges, nous travaillons à des solutions concrètes, notamment avec des ONG partenaires, comme Zone Franche (comité visa artiste) en France ou Artists at Risk en Finlande. En parallèle, nous accompagnons les marionnettistes réfugiés, afin qu’ils conservent une visibilité et un droit de participation au sein du réseau UNIMA.

Une dynamique collective à soutenir

Cette intervention a été l’occasion de rappeler que les artistes et les structures sont mobilisés, mais ont besoin de moyens. Pour inscrire durablement la marionnette dans les politiques culturelles régionales et internationales, un soutien actif des institutions et des financeurs est indispensable.

Au-delà des approches comptables classiques - présentation en Italie d’un observatoire mené par THEMAA

17 octobre 2024, AG de l’UNIMA Italie, Gênes

L’observatoire mené par THEMAA nommé « La production des spectacles de marionnette » analyse les processus économiques et artistiques des compagnies de marionnettes en France en se concentrant sur les ressources invisibles. Il révèle que la majorité des compagnies de marionnettes s’appuient sur des apports non comptabilisés, tels que le temps de travail non rémunéré (96 % des spectacles) ou les dons matériels (83 % des spectacles), pour compenser le manque de financement public. La création marionnettique nécessite des compétences techniques spécifiques, notamment celles liées à la construction des marionnettes, une longue période de développement, souvent de deux ans, et des ajustements constants entre l’atelier de construction et l’espace de répétition, ce qui complique sa prise en compte budgétaire. La plupart des compagnies (60 %) ne sont pas conventionnées, ont des budgets annuels inférieurs à 100 000 €, et recourent fréquemment à l’autoproduction (40 % des spectacles) et à l’autofinancement, représentant en moyenne 20 % du budget, et jusqu’à 24 % pour les spectacles destinés aux jeunes publics.

Cette situation économique fragile pousse les compagnies à innover tout en affrontant une précarité marquée. La plupart des spectacles sont peu rentables, avec seulement 40 % générant une marge, et un prix de vente moyen de 1 800 €, souvent insuffisant pour couvrir les coûts réels. Les compagnies rurales, en particulier, ont des budgets de production inférieurs à ceux des zones urbaines. Malgré ces défis, les compagnies de marionnettes réussissent à maintenir leur créativité grâce à une solidarité interne et au système de l’intermittence du spectacle. L’étude souligne ainsi l’importance d’un soutien accru pour cette discipline sous-financée, afin de valoriser un art qui mobilise d’importantes ressources humaines et matérielles souvent invisibles dans les comptes officiels.

L’observatoire soulève la question : comment soutenir financièrement les compagnies de marionnettes pour qu’elles puissent préserver leur créativité sans dépendre de ressources non rémunérées ? Cette question se pose dans un contexte où le gouvernement français mets en place un plan drastique d’économie et intensifie la lutte contre le travail illégal, sans prendre en compte certaines réalités comme celles des compagnies de marionnettes. Car effectivement, face aux contraintes qu’elles affrontent, l’insuffisance des financements pousse les compagnies à compenser par du travail non rémunéré et des dons matériels, menaçant ainsi leur équilibre économique et artistique.

Présentation à l’invitation de l’UNIMA Italie dans le cadre du regroupement des UNIMA Espagne, Italie et France (THEMAA).

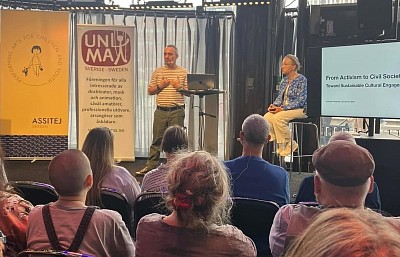

De l'activisme à la société civile : vers un engagement culturel durable

Rencontrez un monde de la marionnette !

23 août 2024, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

La problématique que j’ai souhaité aborder portait sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la culture, et plus précisément sur le théâtre de marionnettes, un art majeur en Ukraine que je m'efforce de promouvoir. En tant que marionnettiste d'origine ukrainienne, je suis profondément touché par la manière dont ce conflit menace non seulement des vies humaines, mais aussi le patrimoine culturel du pays. Mon engagement au sein de la société civile et mes voyages récents en Ukraine, à travers des initiatives artistiques et humanitaires, m'a conduit à réfléchir à la manière dont nous, en tant qu'artistes, pouvons continuer à créer, transmettre notre savoir et préserver notre héritage dans un contexte de destruction massive.

J'ai également souligné l'importance d'une solidarité internationale, à travers des réseaux comme l'UNIMA, pour soutenir les artistes ukrainiens face à cette guerre. Mon travail avec les jeunes artistes, notamment sous les bombardements en Ukraine ces deux dernières années, m’a montré à quel point il était vital de maintenir un lien avec l'extérieur, malgré les bombardements et l'instabilité. Nous devons, collectivement, réfléchir à la place de la culture dans un monde où les frontières et les systèmes sociaux sont profondément différents d'un pays à l'autre, et où la libéralisation du marché européen pose de nouveaux défis pour les artistes.

Enfin, au-delà de l'aspect artistique, c'est toute une société civile sans frontières que je souhaite voir émerger, un réseau de soutien et de solidarité capable de transcender les conflits et de préserver l'âme d'un peuple à travers sa culture.

Cette intervention s’est déroulée au Kulturhuset Stadsteatern dans le cadre du festival international de la marionnette POP UP PUPPETS, avec le soutien de l’UNIMA et de l’ASSITEJ Suède.

La Préservation des Traditions Culturelles indiennes à travers les Arts de la marionnette

Avec la marionnettiste indienne Anurupa Roy

27 Juillet 2024, Auditorium de Gadagne, Lyon

Au sein du sous-continent indien, se trouve un riche héritage culturel composé d'une variété d'expressions artistiques traditionnelles transmises de génération en génération, véhiculant les récits et les coutumes qui ont façonné la société depuis des millénaires. Cependant, ce précieux patrimoine est aujourd'hui confronté à des défis qui menacent sa survie dans un monde en constante évolution.

La marionnettiste Anurupa Roy joue un rôle essentiel dans la préservation de ce lien entre passé et présent. À travers son expérience et son savoir-faire, elle nous plongera dans l'histoire captivante du théâtre de marionnettes en Inde, un art imprégné d'épopées, de légendes locales et de nuances narratives uniques. Ces marionnettes n’étaient pas seulement des divertissements ; elles étaient les gardiennes d’une mémoire collective, les narratrices des réalités quotidiennes et les témoins de la diversité sociale.

Cette rencontre est proposée par Clément Peretjatko en lien avec le musée des arts de la marionnette - Gadagne, dans le cadre de l’été culturel de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.